日本3大仇討ちといえば「曽我兄弟」、「赤穂浪士」、「伊賀越え」が有名です。特に赤穂浪士の討ち入りは「忠臣蔵」として江戸時代から現代まで根強い人気を誇っています。

ただ、成功して物語として人々に語り継がれるような劇的な仇討ちがあれば、何度挑戦してもあと少しのところで失敗し、最後には敵方に捕らえられ処刑されてしまうこともありました。

今回は、復讐のために不死鳥のように復活と転戦を繰り返した北条氏(ほうじょうし)の遺児・北条時行(ほうじょうときゆき)について紹介しようと思います。

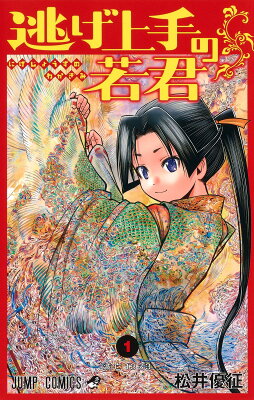

2022年の大河ドラマの主人公である北条義時から数えると孫の孫の孫の子どもにあたり、150年ほど後の人物。2021年から少年ジャンプで連載開始した『逃げ上手の若君』では主人公ですよ(マンガを読んでいる方にはネタバレになるかも?)。

北条時行とは?代々鎌倉幕府の執権を務めた北条氏

北条時行は、鎌倉幕府の執権を代々務めていた北条氏の中でも、特に中心的な存在であった「得宗家(とくそうけ)」に生まれました。父は最後の得宗・北条高時(ほうじょうたかとき)です。生まれた年代は不明ですが、兄の邦時(くにとき)が正中2年(1325年)に生まれているので、それ以降だと考えられます。幼名は勝寿丸(しょうじゅまる)、亀寿丸(かめじゅまる)など色々な説があり、通称は相模次郎です。

時行が生まれて数年後の元弘3年(1333年)には、様々な要因によって、後醍醐天皇(ごだいごてんのう)を中心に、鎌倉幕府を倒そうとする兵が全国で挙兵していました。5月22日には、上野国(こうづけのくに、今の群馬県)の新田義貞が、関東や越後国(今の新潟県)の大軍を率いて、鎌倉に攻め入りました。

鎌倉から諏訪へ

北条氏方は少しは持ち堪えたものの、新田方に鎌倉侵入を許してしまい、結果的に、高時を含めた北条氏の一族・870余人が北条氏の菩提寺である東勝寺で自害しました。その直前、時行は、信濃国の御家人・諏訪盛高の手によって、鎌倉から諏訪まで逃れました。

信濃国は、北条氏と結びつきが強く、信濃国に定住する塩田北条氏までもが現れるほどでした。諏訪氏も例に漏れず、得宗家に仕えた御内人(みうちびと、幕府よりも北条氏得宗家自体と主従関係を結んだ武士達)だったので、諏訪氏は最後まで北条氏を主君と考えていたのです。

中先代の乱(なかせんだいのらん)勃発!

その2年後の建武2年(1335年)7月14日、時行は北条氏の残党や後醍醐に不満を持つもの、そして諏訪頼重(盛高と同一人物とする系図があります)をはじめとする諏訪氏一族やその郎党、滋野氏などと共に信濃国で挙兵しました。その軍の勢いは凄まじく、当時信濃国守護(現在の長野県知事のようなもの)であった小笠原貞宗(おがさわらさだむね)を撃破し、そのまま関東平野に進軍しました。

鎌倉にいた足利尊氏(あしかがたかうじ)の弟の直義(ただよし)は大軍を派遣しますが、時行軍はそれにも勝利し、逆に渋川義季、岩松経家、小山秀朝といった東国の有力武将を殺害しました。その後に直義自身が兵を率いて応戦するも、またまた時行軍が勝利したため、直義は鎌倉から敗走し、同月25日に、時行は鎌倉奪取を成功させたのです。挙兵から鎌倉占拠までは11日という短期間で行われました。

しかし、程なくして征東将軍・足利尊氏が京都から下ってきました。時行は軍を派遣し善戦はするものの、ジリジリと鎌倉に近づかれ、8月19日には鎌倉が奪還され、時行軍は壊滅してしまいました。この一連の戦乱は「中先代の乱(なかせんだいのらん)」と呼ばれています。先代(鎌倉幕府)と当代(室町幕府)の中で中先代です。

このとき時行を支えた諏訪頼重・時継親子ら43人は、大御堂(勝長寿院)で自害しましたが、彼らは皆顔の皮を剥いでから自害したため、誰が誰の死体かわからない状況になりました。この様子を見た尊氏軍は「時行も一緒に自害したのだろう」と考えましたが、実は時行はそこから逃れ、再び挙兵する機会を狙っていたのです。

足利尊氏への復讐を決意・・

鎌倉を制圧した尊氏は、そのまま現実にそぐわない政策を続けていた後醍醐に反旗を翻し、京都に上り後醍醐を幽閉しました。しかし後醍醐は京都から逃れ、大和国(現在の奈良県)の吉野山で朝廷を開き、ここに南北両朝が併立する南北朝時代が始まったのです。この時時行は、正確な時期は不明であるものの、吉野山の南朝に帰順し、朝敵とされていたのを免ずるという後醍醐の綸旨(天皇の口頭で述べた意向を臣下の人間が紙に書いたもの)を得ました。

時行がなぜ鎌倉幕府を滅ぼした後醍醐のいる南朝に帰順したのかは不明ですが、『太平記』では「父・高時は自らの行いで幕府を滅ぼしたのだからそれは仕方ない。しかし、足利氏は北条氏が恩賞を与え血縁関係を結ぶことで発展してきたのに、その恩を仇で返すように北条氏を滅ぼしたことが許せず、尊氏と直義に復讐したい」と考えていたと描写されており、現代の研究者にもこの復讐説は支持されています。

再度鎌倉へ進軍!

南朝に帰順した時行は、延元2年(1337年)、陸奥国(現在の東北地方東部)から京都奪還のために挙兵した北畠顕家(きたばたけあきいえ)の軍に呼応するように、伊豆国(現在の伊豆半島)の兵5000人を率いて挙兵し、顕家と共に鎌倉を目指して進軍しました。

鎌倉幕府を直接滅ぼした新田義貞の子・義興(よしおき)も上野国で挙兵し、3人の連合軍は、同年の12月27日に鎌倉を制圧し、足利方の斯波家長を敗走させることに成功しました。翌年の1月2日には、そのままの勢いで京都へ向かい、その道中の尾張国(現在の愛知県北部)で高師重、美濃国(現在の岐阜県)で高師直、土岐頼遠などといった有力な武将に勝利します。

遠征の疲れの影響でそのまま京都に進軍することはせず、一旦伊勢国(現在の三重県)へと迂回した後に京都へ向かいます。しかし進路変更したことが祟り、顕家・時行軍は和泉国(現在の大阪府の南側)で大敗を喫し、顕家は戦死してしまい、軍は散り散りになってしまいました。時行自身はこの戦いで生き残り、再び雲隠れしました。

同年9月には、時行は義良親王(後の後村上天皇)、宗良親王、北畠親房(ちかふさ)、北畠顕信(あきのぶ)などと共に、伊勢国から東国へ船で向かおうとしました。しかし、途中で台風に遭遇してしまい、時行は宗良親王と共に遠江国(現在の静岡県西部)の井伊城に辿り着きました。

3度目の挙兵!そして雲隠れ・・

その2年後の興国元年(1340年)6月24日、時行は12歳の諏訪頼継と共に伊那郡の大徳王寺城(正確な場所は不明ですが、後の高遠城か現在の伊那市長谷溝口)にて挙兵し、北朝方で信濃国守護の小笠原貞宗と戦闘を行いました。

この戦闘では何度も貞宗軍を退けましたが、何度も行われる貞宗軍の攻勢によって兵士が減っていったため、同年10月23日に大徳王寺城を脱出し、またもや姿を眩ませました。

4度目の挙兵!雲隠れ・・からの最期

正平7年(1352年)閏2月15日には、上野国で新田義興・義宗兄弟が、信濃国では宗良親王を奉じる諏訪氏が挙兵しました。時行は脇屋義治(わきやよしはる、義興の従兄弟)と共に義興軍に属し、鎌倉へと進軍して足利基氏(尊氏の子)を破り、鎌倉を奪還しました。時行は脇屋義治(わきやよしはる、義興の従兄弟)と共に義興軍に属し、鎌倉へと進軍して足利基氏(尊氏の子)を破り、鎌倉を奪還しました。

ただしその約2週間後の28日には鎌倉を奪い返され、これ以降時行が鎌倉を取り戻すことはありませんでした。この時も逃れた時行でしたが、その後に時行は足利方に捕まってしまい、翌年の正平8年(1353年)5月20日に鎌倉の龍ノ口(たつのくち)処刑場で処刑され、5度の雲隠れと3度の鎌倉奪還を成功させた時行の復讐は未完のまま終了してしまいました。

時行の伝説は各地に残る

この時の年齢は20代半ばだったと考えられています。ただし、処刑されたのは身代わりで、時行自身は生き延びたとする伝説も存在しています。そして、その逃げ延びた先でもうけた子供の子孫が、かの有名な伊勢盛時(いせもりとき)、北条早雲(ほうじょうそううん)であり、小田原の後北条氏であるというのです。また、伊勢国に移り住み伊勢次郎を名乗ったという伝説もあります。それほど時行は人の心を惹きつける存在であったと考えられますね。

長野県には、時行に関する伝承地が数多く存在します。

伊那市や中川村には、鎌倉幕府滅亡から中先代の乱までの間に時行が潜伏したという場所が何箇所かずつあります。大鹿村大河原の桶谷にも時行の隠れ家伝説があり、実際に北条を名乗る家が4世代ほどあったと伝えられています。加えて、時行の墓もあるとされています(時行についての本を書いた人が実際にその写真を本に載せていたのですが、ネットだけでは場所を特定できませんでしたので、大鹿村の人に尋ねてみるしかないかもしれません)。

さらに、諏訪大社前宮には、時行を支えた諏訪頼重の墓があります。

時行は人生のほとんどを復讐のために費やしていますが、復讐で思い出すのは、ジョジョの奇妙な冒険第6部・ストーンオーシャンのエルメェスの「『復讐』とは自分の運命への決着をつけるためにあるッ!」というセリフですね。「復讐は何も生まない」という客観的な論理ではなくて、気持ちの整理と自身の納得のために人生を棒に振ってでも(エルメェスは復讐のために自ら刑務所に入っています)復讐を遂行するというのが好きです。時行も同じような心境だったのかな。

最後に少し話が脱線してしまいましたが、復讐に燃える人生を送った時行の魅力を少しでも知っていただけたら幸いです。ここまで読んでいただきありがとうございました。

『諏訪叢書 巻27』(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1185905/7)

東京大学史料編纂所編『大日本史料 第6編』(https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/850/8500/02/0618/0091?m=all&s=0096&n=20)

箕輪町誌編纂刊行委員会編 『箕輪町誌 歴史編』(箕輪町、1986年)

呉座勇一編 『南朝研究の最前線 : ここまでわかった「建武政権」から後南朝まで』(洋泉社、2016年)

鈴木由美『中先代の乱:北条時行、鎌倉幕府再興の夢』(中央公論新社、2021年)

▼中世のスキマ記事はこちら

-

【大鹿村】歴史の道「秋葉古道」12kmコース歩いてみた

最近、街道歩きや古道歩きが人気になりつつあります。世界遺産に登録されている熊野古道は有名ですし、毎年多くの人が訪れているようです。 実は長野県には中山道や北国街道、千国街道や三国街道など多くの街道が存在します。 今回は数 […] -

武田信玄ゆかり「春山城跡」トレッキング体験談【長野市の山城】

春山城跡は、長野市若穂綿内にあった標高635mの山城です。 標高996.9mの太郎山の尾根上にあり、城ノ峰とも呼ばれています。 今回はそんな春山城跡に登ってきた様子をご紹介します。 ちなみに若穂太郎山まで登ることもできま […] -

狛犬好き必見!大和合神社の狛犬がかわいいので紹介する|松本市山辺

狛犬を「かわいい」と評価する人は、少なからずいるようです。 表情や仕草、ポーズ、毛並みや質感なども個性があって面白いですよ。 今回ご紹介するのは松本市の入山辺地区にある「大和合(おおわごう)神社」の狛犬さんたち。 個人的 […] -

象山に登ろう!松代「竹山城」でショートハイキングしてきた

武田氏ゆかりの山城である「竹山城」に登ってきました。 片道約20分、往復で休憩入れても1時間ほど。ちょっとした散歩にちょうど良いコースです。別名は象山(ぞうざん)とも呼ばれ、松代町では馴染みの深いお山でもあります。 今回 […] -

信州の山にこもった木食「但唱(たんしょう)」とは?

須坂市の旧小田切家住宅で2023年2月に発行したばかりの『木食の地から 但唱・閑唱』という本を見つけました。 読んでみるとさっそく面白いことが分かりました。 皆さんは「木食(もくじき)」をご存知ですか? 「木の実や草だけ […] -

真田信之(さなだのぶゆき)